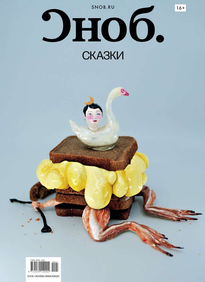

Юбилейный, 100-й сезон в Театре Ермоловой откроется 19 сентября премьерой «Чуковского» – спектакля в необычном жанре «сказки для взрослых», где любимый детский писатель окажется трагическим персонажем Серебряного века. Он переводил Уитмена, воспитывал Маяковского, хоронил собственных детей, читал лекции, чтобы хватило на дрова и суп из голов селедок, – и бесконечно работал. О самом тиражируемом и самом недооцененном русском литраторе режиссер спектакля Савва Савельев рассказал в осеннем номере «Сноба».

Неизбежный первый вопрос: помните ли вы, как познакомились со сказками Чуковского?

Нет. Можно вспомнить, когда прочел «Вишневый сад» или «Преступление и наказание», а вот строчки Чуковского с нами как будто всю жизнь – с молоком матери, с самого раннего-раннего детства. Если разбудить русскоговорящего человека посреди ночи, часа так в три, и сказать: «Ехали медведи…», то он тут же продолжит: «...на велосипеде». Поэтому я просто помню книжку с прекрасными иллюстрациями Конашевича: все эти гигантские бабочки, которые море тушат, и крокодил, который барбоса сжирает и у него из пасти хвост собачий торчит…

Надо сказать, что Чуковский привил мне (и, наверное, многим другим) веру в какой-то сюр, который присутствует в нашей жизни, веру в силу абсурда привнес. Например, историки кинематографа и литературы долго выясняли, что было первым – Кинг-Конг, который тащит блондинку на вершину Empire State Building, или чуковская «Дикая Горилла», которая «Лялю утащила» и «Выше, выше, выше, / Вот она на крыше». В какой-то степени Чуковский предвосхитил Кинг-Конга и снабдил Голливуд яркими и запоминающимися образами. Поэтому Чуковского вокруг нас много, и как он появился в нашей жизни, мы не помним. Наверное, это прекрасно.

В таком случае вы наверняка помните, когда впервые заинтересовались личностью и биографией человека, который все это придумал.

Мне уже было за 30, когда я начал изучать, что же собой представляет Николай Корнейчуков. Наш спектакль в том числе про то, как человек становится заложником клишированого представления о себе, дальше которого большинство людей идти не хочет. Всем кажется: «Ну что, мы не знаем, кто такой сказочник Корней Иванович Чуковский, который был добрым и веселым, с детьми водил хоровод вокруг костра в Переделкине?» За этим фасадом скрывается долгая и очень насыщенная, а местами трагичная жизнь человека. И факты, которые начали мне открываться, конечно, удивляют, восхищают, страшат местами. Мне захотелось поделиться этими не общеизвестными (хотя и общедоступными) фактами, поэтому сначала появилась пьеса «Чуковский», и вот из нее потихонечку вырастает спектакль.

Что ужаснуло вас больше всего в его биографии?

Утрата детей – наверное, самое больное, что Чуковский пережил. Но помимо семейной драмы, повторюсь, трагедия – быть заложником того образа, который тебе приписан и навязан. Жить внутри образа и при этом заниматься литературой, переводами, серьезными исследованиями творчества Чехова, Некрасова – и быть в этом качестве невостребованным. Для человека его профессии это, конечно, удар.

Когда-то ты написал несколько сказок. Кроме этих сказок людям от тебя ничего не нужно, а ты можешь еще что-то, и ты что-то делаешь, живешь этими темами – взрослыми, большими, серьезными… Но это никому не интересно, кроме тебя самого.

Его это не останавливало…

Надо отдать должное Корнею Ивановичу, он остался верен себе. Можно только восхищаться его трудолюбием: Чуковский всю жизнь страдал бессонницей, просыпался в пять утра, садился за письменный стол и начинал работать. Семья должна была ходить на цыпочках, чтобы его не беспокоить. У человека было счастье, ведь он знал, что дает ему силы и для чего он живет.

«Моя жизнь, – как он говорил, – состоит из детей и поэтов». Великого американского поэта Уолта Уитмена Чуковский переводил и переводил почти 70 лет. Любовь Чуковского к поэзии Уитмена продиктована совпадениями с его собственным творчеством: обоим свойственно восприятие мира как большого открытого космического звездного пространства. В сказках Чуковский тоже создает целые миры – может быть, поэтому они так «выстрелили»?

Так вот он исследовал писателей, а сказки составляют – сколько там? – десять процентов всего, что Чуковским написано. Остальное – материал, не имеющий к детской литературе никакого отношения. Трагедия жизни в том, что на человека навешивается ярлык и дальше этого ярлыка он интересен очень малому количеству людей. Что и случилось с Корнеем Ивановичем.

В самые отчаянные и безнадежные минуты Чуковский усаживает себя за письменный стол и работает по 12 часов в день, как в 1922 году. На ваш взгляд, как ему это удавалось на фоне голода и болезней?

А у кого в чем спасение: кто-то берется за бутылку, а Чуковский не пил и успокоение находил только в работе с текстом. В ночь, когда его жена должна рожать, Корней Иванович, чтобы успокоиться немного, садится за труд о Некрасове.

Или умирает сын Николай – и Чуковский переводит Уитмена. Для него литература была убежищем, спасительным ковчегом, в который всегда можно прыгнуть, и любые наводнения и катаклизмы оставались где-то в параллельном мире.

Вот вопрос: что для Чуковского было реальностью – жизнь, в которой мы живем, или именно книги? Думаю, что Чуковский прожил так долго (родился в 1882-м, умер в 1969-м, то есть на его веку пошли поезда, сменилась власть, появились телефон и телевизор, человек в космос полетел) благодаря литературе, ставшей для него самым настоящим лекарством и эликсиром жизни.

В мемуарном очерке «Белый волк» Евгений Шварц, бывший литературным секретарем Чуковского, вспоминает о Корнее Ивановиче как о человеке язвительном и мрачном, не любящем ничего, кроме литературы. Каков ваш Чуковский – говоря словами его дочери Мурочки об Айболите: «А он добрый?»

А что его должно было интересовать? Купить новый «москвич», встать в очередь за холодильником, раздобыть ковер на стену? Какого рода интересы должны быть у человека, который нашел свое призвание и остался верен ему? Когда человек занимается делом, связанным с литературой, он работает с будущим, ведет диалог с вечностью.

Мне кажется, что Чуковский правильно прожил: дал жизнь четырем прекрасным детям, подарил счастье миллионам детей и до сих пор продолжает дарить (суммарный тираж всех книг Чуковского превышает суммарный тираж Пушкина и Библии на русском языке). О чем еще может мечтать писатель и поэт? О продаже биткоинов, о подписчиках в соцсетях? Чуковский всю шелуху отсеял.

У Шварца дан, мне кажется, классный образ – образ человека, который живет своей повесткой. Это очень важно для творческой личности: определить и очертить персональную повестку, а не впадать в повестку, которая кем-то ему предлагается. Только так – просто гнешь свою линию – можно войти в историю, чего-то великого достичь.

Поэт и критик Арсений Анненков пишет, что Чуковский «за свои 87 лет прожил как минимум девять жизней, и в каждой из них была своя Россия: царская, предреволюционная, революционная, послереволюционная, предвоенная, военная, послевоенная, оттепельная и предзастойная». Какая из этих жизней Чуковского кажется вам самой занимательной?

Яувлечен именно 1920-ми годами: у Чуковского это бурлящий поток событий и людей. Все эти заседания, собрания, комитеты по формированию облика литературы, попытки помочь молодым-талантливым поэтам и писателям… Мы видим, что Чуковский – не плывущий на льдине философ «над схваткой», но человек высочайшей социальной ответственности, который занимается полезными делами и при этом умудряется содержать семью.

Собственно, в эти двадцатые годы все сказки и были написаны. Чуковский выступал с лекциями, чтобы хотя бы на дрова и суп из голов селедок заработать, – и ведь на эти лекции приходят, несмотря на весь кошмар вокруг. Как бы пошло ни прозвучало, духовная пища людям нужна всегда: она приподнимает над суетой и вселяет надежду, веру в победу света над тьмой. Чуковский – своего рода Данко, который вырывает сердце, и свет от этого сердца ведет людей.

В анонсе спектакля Чуковский назван «другом Маяковского», хотя известно, что отношения между литераторами складывались тяжело. Что, на ваш взгляд, Чуковский нашел в «нахальном и едком» юноше?

Их сблизил тот же Уитмен. При первом знакомстве Маяковский и Чуковский гуляли три часа, и «едкий юноша» спрашивал, как американский поэт одевался, что думал о том, об этом… У Чуковского был особый дар: он чувствовал таланты, и Маяковский попал в сферу этого дара. Наверное, можно все-таки сказать, что Чуковский считал Маяковского своим другом, соратником, единомышленником по перу, братом по поэзии. Иногда я слышу ошибочные мнения: «Ой, да они были практически как братья!» Это, конечно же, не так. Но то, что между ними была сильная связь, что Чуковский видел в Маяковском одареннейшего поэта и всячески способствовал его продвижению, – факт.

Что стоит прочесть тем, кто заинтересуется личностью Чуковского и захочет подготовиться к спектаклю?

Советую всем (даже не для подготовки к спектаклю, а ради расширения кругозора и обретения каких-то дополнительных смыслов собственной жизни) почитать двухтомник дневников Чуковского. Это XX век как он есть: со всеми своими противоречиями, жестокостью и нежностью. И замечательная «Чукоккала» – иллюстрированный альманах, где каких только фамилий нет. Этого вполне может быть достаточно, чтобы увидеть в Чуковском не только доброго сказочника, но и большого человека.

С Данилой Козловским вы работаете не впервые, но в ваших предыдущих совместных спектаклях актер выступал от своего лица – и к тому же был единственным человеком на сцене. Почему именно Козловский был выбран на роль Корнея Ивановича?

Было большое желание продолжить с Даней работу – это всегда увлекательно. У Данилы с его опытом мне есть чему поучиться: не буду выдавать спойлеры, но, кажется, он не делал раньше в театре того, что делает в спектакле «Чуковский». Это очень интересный актерский вызов себе самому: попробовать выполнить то, что я ему предложил, и найти в этом новые грани своего таланта.

За музыку в спектакле отвечают Terelya и Антон Макаров, исполняющие инди-поп – жанр нежный и чувственный. Почему для постановки о Чуковском были привлечены именно они?

Я влюбился в музыку, которую делают Настя и Антон, и так получилось, что стихи Чуковского идеально легли на одну из уже существующих песен группы – не буду говорить, на какую. Когда этот мэтч произошел, я понял: надо именно с Настей и Антоном работать над музыкальным оформлением спектакля. Я счастлив, что они с нами: их музыка дает такую нежность и хрустальность нашему театральному чуду, что других музыкантов я уже и представить не могу.

В 1920-х годах Чуковский запишет в дневнике: «Благодаря моей чисто литературной работе у молодежи горят глаза, люди сидят далеко за полночь и вырабатывают вопрос: как жить… Им эстетика не нужна – их страстно занимает мораль. Уитмен их занимает как пророк и учитель. Они желают целоваться, и работать, и умирать по Уитмену». Приложимы такие слова к самому Корнею Ивановичу? Может ли он быть пророком и учителем, по которому можно целоваться, работать и умирать?

Думаю, может. В Чуковском можно увидеть невероятную одержимость жизнью, невероятное любопытство по отношению к жизни и невероятную преданность призванию. В этом плане нам есть чему учиться у Корнея Ивановича. В непростые времена у человека должен быть стержень. При глубоком изучении Чуковский может стать абсолютным примером человека, который умер с чистой совестью, никому не ставил подножки, не изменил своим убеждениям и вошел в историю не только крупным литератором, но и человеком с большим сердцем.