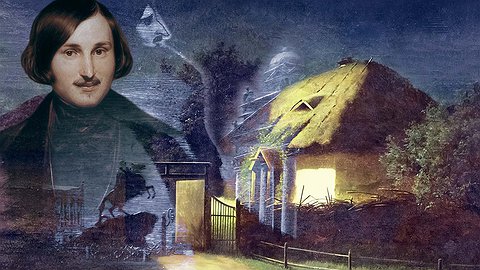

Недавно широко отмечалось 215-летие со дня рождения великого писателя. Но как много мы о нем знаем? Вероятно, из-за разноплановой и мистической натуры Николая Васильевича, а также из-за странной судьбы (его могилу вскрывали два раза!) биография его окутана домыслами. В этой статье постараемся рассказать об интересных фактах из жизни писателя, в которых благодаря свидетельствам современников мы можем быть уверены.

Первое, что хочется знать, — как же на самом деле выглядел писатель? И вот тут-то сразу возникают вопросы. Самый известный его портрет кисти Федора Моллера, напечатанный во всех школьных учебниках, подозрительно мало схож с единственной прижизненной фотографией Гоголя. Как же так получилось?

Моллер был признанным мастером, известным учеником Карла Брюллова, и очень успешным, — в 25 лет он был удостоен Большой золотой медали Императорской академии художеств и уже в 28 получил звание академика. С Гоголем Моллер познакомился в Риме, и между ними сразу возникло взаимопонимание, что было большой редкостью, учитывая характер писателя. Он вовсе не искал встреч с незнакомцами, а с ним хотели познакомиться все! Вот как описывает эти события гравер Федор Иордан: «Люди, знавшие его и читавшие его сочинения, были вне себя от восторга и искали случая увидеть его за обедом или за ужином, но его несообщительная натура и неразговорчивость помаленьку охладили этот восторг. Только мы трое: Александр Андреевич Иванов, гораздо позже Федор Антонович Моллер и я оставались вечерними посетителями Гоголя, которые были обречены на этих ежедневных вечерах сидеть и смотреть на него, как на оракула, и ожидать, когда отверзнутся его уста».

Гоголь действительно был в восторге от работ Моллера, который неоднократно писал его портреты. В письме княжне Репниной он называл живописца «решительно нашим первым ныне художником». Свой самый известный портрет кисти Моллера считал «единственно схожим изображением». Но очевидно, что это не так. Именно этот портрет искажает реальный облик писателя. Почему же Гоголь был им доволен? Дело в том, что портрет был заказан для матери писателя, с которой у него были очень нежные отношения. Предыдущие два портрета Моллера были более естественными, но этот носил явно «парадный» характер. Гоголь был одет в бархат и шелк, костюм при золотой цепочке. Вероятно, ему хотелось показать матери, что он успешен. Вернее, соответствовать ее представлениям об успехе. Кстати, писатель по-особенному относился к своим изображениям. Он считал, что, владея портретом человека, ему можно нанести вред. И писал матери: «У вас есть мой портрет. Спрячьте его в отдаленную комнату, зашейте в холсте и не показывайте никому. Говорите, что вы его отправили в Москву по моей просьбе, словом, что у вас его нет. Копии снимать с него никому не позволяйте, ни даже моим сестрам. Это мое желание».

Другой портрет, кисти Александра Иванова, как раз позволяет судить о том, как выглядел писатель. Иванов делал и карандашные наброски Гоголя, тот их забрал, чтобы подарить Айвазовскому. Вот кого он ценил! Искал знакомства с гением и поддерживал его. Но, к сожалению, Айвазовский портретов не писал...

Что касается единственной фотографии писателя, она была сделана благодаря русскому придворному фотографу Сергею Левицкому. В 1844 году Левицкий, решив посвятить себя фотографии, отправился в Европу, так как за границей можно было больше узнать об этом ремесле. До этого фотохудожник запечатлел много монарших особ, из-за чего получил официальное звание «фотограф их императорских величеств». Однажды в Риме Левицкий готовился сфотографировать группу русских художников, скульпторов и архитекторов. Туда же пришел Гоголь, который на тот момент находился в очередной депрессии и категорически не хотел фотографироваться. Левицкий уговорил его на один кадр. На фотографии около двадцати человек, и Гоголь встал не в первый ряд, старался быть незаметным. Но снимок получился хорошим, и спустя полвека, к 50-й годовщине со дня смерти Николая Васильевича, фотограф Карл Фишер смог переснять и увеличить нужный фрагмент кадра. Его-то теперь и считают единственной прижизненной фотографией писателя.

Суеверный, нелюдимый... веселый, общительный... Какой был характер у Гоголя?

Распространено мнение, что Гоголь нередко впадал в длительные депрессии, что он был крайне замкнут, не любил новые знакомства, мог целый день просидеть в комнате один. В такие периоды он был не в состоянии написать ни строчки. Пожалуй, этому есть много свидетельств, правда, каждый понимал его «нелюдимость» по-своему. Многочисленные поклонники, спешившие преклонить колено и осыпать восторгами, и правда заставляли его вести себя странно, а порой просто невежливо. Но друзья у писателя были. Если кто-то пришелся к сердцу, он много лет хранил верность дружбе. Так, познакомившись с Пушкиным (и то не с первого раза, Гоголь долго на это не решался), он относился к этому общению как к драгоценности. Еще в 1828 году, приехав в Петербург, Николай Васильевич вместе с другом поехал к дому поэта. Литературный критик Павел Анненков писал об этом так:

«Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость — и, наконец, у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «Дома ли хозяин?» — услыхал ответ слуги: «Почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» — «Как же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его».

Писатели смогли встретиться в 1831 году, на даче поэта Петра Плетнева. Пушкин к тому времени уже прочел «Вечера на хуторе близ Диканьки» и писал о них: «Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился». Их общение продолжалось вплоть до ухода Пушкина. В 1837 году Гоголь находился за границей, узнав о смерти поэта, он скорбел и позже просил Жуковского приехать и рассказать во всех подробностях об этих событиях.

А вот суеверий в жизни писателя было действительно много. Это в нем от дедушки и бабушки, от матери. С детства он привык верить в приметы, а позже у него родились и свои «ритуалы». Например, он всегда ходил только по левой стороне тротуаров и дорог, когда остальные пешеходы ходили по правой. Очень боялся грозы и старался в это время не выходить из дома. Не жаловал черных кошек, потому что одна из них напугала его в детстве. Боялся обмороков, так как считал, что в таком состоянии человека могут посчитать умершим. Отсюда жуткие бессонницы писателя, который в последние годы не решался лечь в кровать, а если и спал, то сидя. Днем же, чтобы не заснуть, ему приходилось работать стоя.

И в то же время, несмотря на все эти черты характера, с друзьями он был общителен и весел. Да и не только с друзьями. Его спутники в дороге вспоминали, что он мог рассказывать анекдоты и веселые истории. А каким замечательным был педагогом! Подавал материал интересно, легко, с выдумкой. Он даже пытался помочь Жуковскому разработать новую методику преподавания истории. Но так как в ней было много вольности, подобный творческий подход классика не устроил. Да, приврать — а на самом деле разыграть и повеселиться — Гоголь любил. Например, писатель никогда не был в Константинополе, но убедил друзей, что он там побывал, в деталях описывая улочки, людей, дома, гавань. Его рассказы были полны мелочей, знать которые мог только очевидец. Гоголь бывал в Испании и Португалии, но старался доказать собеседникам, что никогда там не был. А когда друзья ему верили, писатель с улыбкой говорил: «Как вас легко обмануть». Свои шутки он считал безобидными. Для него было проявлением юмора притвориться спящим, лишь бы не встретиться со своим давним и любящим другом, пришедшим навестить его. Он мог провернуть такое и в гостях, например в доме своих друзей Хомяковых, которые тут же начинали говорить шепотом и быстро провожали остальных гостей, говоря, что Николаю Васильевичу надо отдохнуть. Если его начинали слишком уж возносить, то он начинал подыгрывать. Мог долго гонять прислугу со стаканом чая — тот был то слишком горячим, то слишком крепким, то холодным, то несладким.

А еще Николай Васильевич обожал дорогу. Путешествия лечили его душу, он очень много ездил, именно чтобы вырваться из привычного круга, почувствовать свежесть, снова начать работать. Даже если болел, то в дороге вдруг выздоравливал. В одном письме Гоголь писал: «Дорога меня вылечила. Только в дороге ко мне приходят мысли и сочиняется». Гоголь был приятным попутчиком. Рассказывал интересные истории, слушал людей, собирая наблюдения. И почти никогда не говорил, кто он.

Устраивался на службу и пропадал. Где попробовал себя Гоголь?

В каких только профессиях не пробовал себя Николай Васильевич, едва лишь приехал в Петербург! Например, преподавал на дому. Нашли ему учеников знакомые — поэты Василий Жуковский и Петр Плетнев. Николаю Васильевичу в то время было только 22 года, и он быстро нашел общий язык с мальчиками Логиновыми, которые сочли своего учителя веселым и милым. Николая Васильевича наняли, чтобы обучал их русскому языку, но он сказал, что в этом ученики не нуждаются, и стал преподавать естествознание и историю. Через какое-то время Гоголь пропал и никак не объяснил свое отсутствие.

В молодости писатель, пытавшийся для заработка служить, часто так делал. Устраивался писцом в департамент уделов или младшим учителем истории в Патриотическом институте. Пропадал на два-три дня, потом приходил снова. Получив выговор, тут же увольнялся и устраивался на новую работу. Не вышло из Гоголя чиновника — ведь если приходило вдохновение, он должен был писать.

А в скольких профессиях мог состояться, если бы не выбрал труд писателя! Мог запросто открыть свой модный дом или магазин. Гоголь любил заниматься рукоделием, умел вязать, кроить. Своим сестрам он сам шил платья, свои сюртуки тоже собственноручно отшивал по последней моде. А Павел Анненков в своих воспоминаниях рассказывал, что «с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами, в сильной задумчивости». Гоголь также рисовал узоры для тканья ковров, кроил занавески и с радостью давал друзьям советы по обустройству интерьера. У него был хороший вкус.

Женщин не знал... но тех, кого любил, не забывал никогда

Распространено мнение, что у Гоголя никогда не было любовных отношений с женщинами. Возможно, это и так, ведь ни одна из современниц не заявляла, будто они были. Но с женщинами Николай Васильевич общался много, умел с ними дружить. Исследователи считают, что к двум из них он испытывал чувства, которые были безответными. Так, писатель дружил с фрейлиной Александрой Россет, мог часами обсуждать с ней творчество итальянских художников или поэзию, закрывшись в кабинете. Александра Смирнова-Россет, фрейлина императорского двора, дружила со многими поэтами и писателями. С Гоголем у них завязалась переписка, он делился с подругой идеями и планами по написанию новых произведений, обсуждал только что опубликованные работы. Друзья Гоголя считали, что он влюблен в Александру и что она сама это понимает. Но девушка сохраняла дистанцию и давала понять, что большего между ними быть не может. Высокое положение фрейлины в любом случае не позволило бы ей сделать такой выбор.

Второй женщиной, на которую писатель обращал серьезное внимание, была Анна Виельгорская. С ее семьей Гоголь познакомился в Италии. Девушка была младше него на 14 лет, и с ней Гоголь ощущал себя старшим товарищем. Друзья говорили, что он намеревался перевоспитать юную кокетку, сделать из нее жену, какой была его мать, в конце концов, поселиться с ней в деревне.

По словам Сергея Аксакова, девушка стала прототипом Уленьки — героини второго тома «Мертвых душ». Николай Васильевич много переписывался с Виельгорской и в письмах делал ей наставления. Весной 1850 года Гоголь, по свидетельству друзей, попросил у графа Виельгорского руки его дочери. Он сватался к Анне Михайловне через Алексея Веневитинова, старшего зятя Виельгорских. Но писателю отказали, причем это предложение вызвало даже удивление. Причиной отказа была, конечно же, бедность Гоголя, который, несмотря на то что был уже знаменит, не имел не только серьезных сбережений, но даже дома или апартаментов. Он воспринял отказ с гордостью униженного и, как вспоминали друзья, много молился, чтобы пережить этот удар. То был первый и последний раз, когда Николай Гоголь попытается устроить свою семейную жизнь.

Была в жизни писателя еще одна женщина, к которой он привязался всем сердцем, но как друг. Екатерина Михайловна Хомякова, сестра одного из ближайших друзей Гоголя, ушла из жизни рано, оставив сиротами семерых детей. Николай Васильевич пережил ее уход еще тяжелее, чем муж покойной. Наутро, после первой панихиды, он сказал Хомякову: «Все для меня кончено». Писатель произнес перед гробом и другие слова: «Ничто не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было бы смерти». Именно кончина Хомяковой стала причиной начала депрессии писателя, от которой он не оправился вплоть до своего ухода. «С этих пор сделалась приметна его наклонность к уединению; он стал дольше молиться, читал у себя Псалтирь по покойнице», — писал один из друзей. «Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли, — вспоминал Хомяков, — он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душою...»

Писал о России, живя в лучших городах Европы. Как работал Гоголь?

Несмотря на то что многим современникам казалось, что Гоголь пишет как бы «между делом», у него была своя система кропотливой и долгой работы над произведением. Вот как он сам объяснял ее: «Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, а где не хватит места — взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час, вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом и, когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз — как бы крепчает и ваша рука; буквы становятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. <...> Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале».

Известно, что над «Мертвыми душами» писатель работал почти семь лет. Начал он в 1835 году, о чем сообщил Александру Сергеевичу Пушкину в письме. Писал свой роман, находясь и в России, и в Швейцарии, и в Италии, постепенно усложняя и дополняя. А в это время некоторым окружающим казалось, что он именно «развлекается». В Риме Гоголь часто сиживал в любимом кафе, пил много минеральной воды, пристрастился к макаронам с тертым сыром, варил козье молоко с ромом, называя этот напиток гоголем-моголем. Критик Петр Плетнев вопрошал, отчего он описывает сложные проблемы российской действительности, находясь в итальянском раю. «Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде», — отвечал Гоголь.

На самом деле решение на время покинуть родину было связано с неоднозначностью оценки критиками вышедшего «Ревизора». После того как 19 апреля 1836 года в Санкт-Петербурге показали этот спектакль, публика разделилась на две части: одни хвалили Гоголя, другие же, напротив, набросились на драматурга с обвинениями. Сам Николай Васильевич расстроился, но прежде всего из-за не самой удачной, по его мнению, игры актеров. Гоголь сел на пароход до Германии, после прибытия в Любек со своим приятелем отправился в Гамбург, Бремен, потом в Баден. В этом городе он встретил так много соотечественников, что стал называть это место «дачей всей Европы». Здесь Николай Васильевич провел примерно месяц, ему очень понравилась местная природа. Всю осень 1836-го Гоголь гостил в Швейцарии. Там он наконец испытал творческий подъем, который никак не приходил после травли из-за «Ревизора», начал работать.

С наступлением холодов Гоголь из Швейцарии перебрался во Францию. В Париже он продолжил трудиться над «Мертвыми душами», в столице Франции создание поэмы, по признанию Гоголя, пошло «свежее и бодрее». Конечно, его вдохновляли местные красоты. Гоголь посещал Лувр, старинные парижские улицы, парки. Но больше всего писателя воодушевил Рим. Приехав сюда весной 1837 года, он снял маленькую комнату в доме неподалеку от площади Испании. Больше всего писателю понравилась атмосфера неторопливой жизни. Он полюбил посещать кафе Antico Caffe Greco, основанное в 1760 году. Там в свое время часто бывали Стендаль, Казанова, Андерсен и Шопенгауэр. Кафе работает и сейчас. Стены украшены портретами всемирно известных личностей и их автографами. В рамке висит и письмо Николая Васильевича ректору Санкт-Петербургского университета Плетневу, в котором он хорошо отзывается о Риме. Писатель любил провести в кафе утренние часы, именно здесь он заканчивал «Мертвые души». Днем бродил по красивым улицам, рассматривал дома, восхищаясь итальянской архитектурой. Вечерами возвращался домой — в свою тихую квартиру на виа Систина, 126, которую снял позже, и продолжал работать. Сейчас в этих комнатах музей Гоголя и культурный центр. Сохранились мебель, картины, рукописи. Все тот же вид из окна... Очень популярное место, особенно среди русских туристов. И конечно, уже не такое тихое, как 200 лет назад...

Лето 1838-го Гоголь провел в Неаполе и Кастелламаре. В конце августа он проводил Данилевского в Россию, а потом вернулся в Рим. Позже к Николаю Васильевичу приехал Жуковский, который рассказал ему все подробности о смерти Пушкина.

Можно сказать, что писатель в общей сложности десять лет провел в разъездах. Но именно в этот период он закончил свою великую поэму. Выход первой части произвел эффект взрыва. «Мертвые души» смущали всех уже одним только противоречивым названием! «Не может быть мертвых душ!» — говорили Гоголю со всех сторон, словно школьнику. А поскольку язык у писателя был особый, наполненный множеством диалектизмов, непривычных слуху оборотов, да и жанр произведения был необычным, критики глумились над Гоголем, словно и правда он плохо владел русским языком.

«Давно не бывало у нас такого движения, какое теперь по случаю «Мертвых душ», — сообщал писателю через несколько месяцев после выхода книги сын Аксакова. — Ни один решительно человек не остался равнодушным; книга всех тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение. Хвала и брань раздаются со всех сторон, и того и другого много; но зато полное отсутствие равнодушия. <...> Без этой книги и предполагать нельзя бы было такого различия мнений, которое вышло теперь на свет». Даже издатель Михаил Петрович Погодин с негодованием писал Николаю Васильевичу: «Мертвых душ в русском языке нет, есть души ревизские, приписанные, убылые, прибылые». «Северная пчела», редактировавшаяся литераторами Булгариным и Гречем, найдя в поэме кучу несоответствий, ликовала: «В «Северной пчеле» будет помещен разбор этого классического сочинения и доказано математически, что ни в одном русском сочинении нет столько безвкусия, грязных картин и доказательств совершенного незнания русского языка». Кажется, после этих строк остается только удивляться, как Гоголь находил в себе силы писать дальше. И не удивляться, почему ему так спокойно работалось в далеком Риме.

Нелепые костюмы и свой рецепт пасты. Интересные мелочи

Николай Васильевич был действительно разносторонней и оригинальной натурой. Он не просто имел свои хобби, а страстно увлекался! И увлечения эти менялись. Так, в Италии он стал заядлым «макаронником», как тогда говорили, а сейчас бы сказали «любителем пасты». Классик любил рассказывать друзьям про свои находки (он собирал новые рецепты, соусы, специи).

«Вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кое-какие ремесла: хороший портной, недурно раскрашиваю стены альфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уж разумею из поваренного искусства», — говорил Николай Васильевич в письме своему дяде Петру Косяровскому.

Готовил Гоголь действительно хорошо, правда, так считали не все. Дело в том, что на родине не привыкли к итальянским блюдам. Макароны в России редко кто знал и жаловал. Писатель же готовил их большими порциями и угощал друзей. По воспоминанию Аксакова, когда Николай Васильевич готовил, это был процесс-вдохновение, на него интересно было смотреть. Придя к нему в гости, Гоголь на глазах у друзей приготовил пасту с пармезаном, но гостям блюдо не понравилось. Макароны были слегка недоварены, также не по нраву пришлись перец и расплавившийся сыр. Позже сохранившиеся рецепты «от Гоголя» стали бережно перепечатывать в кулинарных книгах и нахваливать. Оказалось, что писатель готовил правильно. По канонам итальянской кухни макароны должны были быть недоваренными. Ну а без сыров, соусов и приправ никакой итальянец это блюдо себе и представить не может! Находясь в России, Гоголь строго следил за готовящим поваром и давал ему указания. Например, макароны полагалось перемешивать двумя соусными ложками, а не как попало. Все это казалось непросвещенным русским друзьям чудачеством, а на самом деле было профессиональными секретами правильной итальянской кухни. Сам писатель любил больше угостить, чем есть. Но у него была страсть к сладкому. Причем это могли быть кусочки сахара, какие-то недорогие конфетки или леденцы, которыми у него были набиты карманы.

Еще один неожиданный факт про Николая Васильевича — это щегольство и любовь к смелым костюмам. Его гардероб состоял, по воспоминаниям современников, «из резких противоположностей щегольства и неряшества». Сложно себе представить такого Гоголя, которого вспоминали те, кто знал его в молодости. Взбитый кок на голове, ярко-пестрый галстук, красный жилет и голубой фрак с золотыми пуговицами. В его арсенале водились масло для волос и щетки для расчесывания. Писатель любил сам, как бы сейчас сказали, заниматься шопингом. Выбирал ткани в лавке, в которых знал толк. Ценил качественную обувь. Из одежды его страстью были жилетки самых разных цветов и тканей.

А вот еще одна интересная деталь. Гоголь очень любил полевые цветы и разбирался в их названиях. Если летом он бывал с кем-то на природе, делился своими знаниями: как цветок называется на латыни и в народе, что с его помощью можно вылечить и какие легенды с ним связаны. А вот как коллекционер писатель был неравнодушен к книгам, причем именно к миниатюрным изданиям. Какая-нибудь книжечка, изданная в шестнадцатую долю листа, вызывала у него восторг и могла быть куплена за большие деньги.

Память о гении.Перезахоронение и мифы

Слухи о том, что Николая Васильевича Гоголя похоронили в состоянии летаргии, живут уже около века. Все началось в тридцатых годах, после переноса праха писателя с кладбища Данилова монастыря на Новодевичье. Из-за неопределенности врачебного заключения, небрежно проведенных работ и экзальтированно настроенных писателей, присутствовавших при вскрытии, мифы разнеслись по всей стране. Конечно, они находили подтверждение в завещании Гоголя, написанном за семь лет до смерти: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не появятся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться».

Николай Васильевич Гоголь ушел из жизни 21 февраля1852 года, а похоронили его через три дня. В 1931-м Данилов монастырь преобразовали в приемник-распределитель для беспризорных детей. Некрополь решили окончательно уничтожить, лишь несколько громких имен решено было спасти. Среди этих фамилий был и Гоголь. Никто не отнесся к сложной процедуре перезахоронения с должным вниманием, властям было не до этого. Срочное закрытие монастыря являлось частью масштабного плана реконструкции Москвы.

Рассказ писателя Лидина, присутствовавшего при перезахоронении Гоголя, стал основой распространившихся слухов, что с останками писателя связана мистическая история. Правда, был там не только он. Дело в том, что директор Новодевичьего кладбища обзвонил нескольких деятелей культуры: «Завтра состоится перезахоронение праха Гоголя. Не хотите ли присутствовать?» 31 мая 1931 года у могилы собрались Всеволод Иванов, Владимир Луговской, Михаил Светлов, Юрий Олеша и некоторые другие представители творческого сообщества. Не обошлось и без людей из богемы, узнавших о перезахоронении. Пришли комсомольцы, милиционеры... Всего собралось человек тридцать.

Сложная процедура изъятия из земли гроба длилась до темноты. Там, где копали, его не оказалось, в результате гроб нашли чуть поодаль. А когда его извлекли из-под земли и открыли... Вот тут, на удивление, каждый увидел что-то свое. Некоторые писатели утверждали, что в гробу лежал скелет с повернутым набок черепом.

Лидин писал: «Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков... Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остается загадкой. При начале вскрытия могилы на малой глубине, значительно выше склепа с замурованным гробом, был обнаружен череп, но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку». Большинство присутствовавших сразу предположили, что череп Гоголя был украден при реставрации могилы, которая проводилась в 1909 году в связи со 100-летним юбилеем писателя. Ходила городская легенда, что якобы коллекционер Бахрушин дал задание монахам украсть череп. Куда он потом делся, вариантов много, и некоторые из них такие сказочные, что лучше не озвучивать. Да, черепа не было, свидетельствовало большинство, но другие продолжали «вспоминать» разное. Например, историк Мария Барановская утверждала, что сохранились не только череп, но и светло-каштановые волосы на нем.

Перезахоронение шло в сумерках. И большинство присутствовавших перестали теряться в догадках, куда исчез череп, а стали думать, как бы что-то взять себе «на память». По дороге на Новодевичье брали кусочки материи, сапоги, исчезла даже берцовая кость. Растаскивали прах и писатели, и комсомольцы. Примкнул к ним и Лидин. Он взял кусочек камзола и потом вставил его в переплет издания Гоголя из своей библиотеки. Его это деяние никак не обеспокоило, однако остальные по какой-то причине через несколько дней решили вернуть «награбленное». Говорят, что им снились плохие сны и даже неверующие поняли, что сделали что-то не то. Так как перезахоронение уже состоялось, «мародеры» решили просто прикопать рядом все, что ранее взяли.

Похищенную берцовую кость и сапог писателя «тайно похоронили» неподалеку от его новой могилы на Новодевичьем кладбище.

Так дважды побеспокоенный прах Гоголя наконец упокоился на Новодевичьем, а легенды о «похищенном черепе» утихли. Но в середине 80-х годов они снова зазвучали, потому что писатель Юрий Алехин опубликовал рассказ «со слов очевидцев». Он утверждал, что писатель Лидин написал одно, а устно рассказывал совсем другое. Легенда о повернутом набок черепе снова стала обсуждаться среди творческих людей. Учитывая, что это были уже перестроечные времена с телевидением и практически свободной прессой, можно только представить, какими выдумками раскрасили имевшиеся факты. Правда, приглашенные к диалогу патологоанатомы привели простое объяснение. Первыми подгнивают боковые, самые узкие доски гроба, крышка под тяжестью грунта начинает опускаться, давит на голову мертвеца, и та поворачивается. Также нашли воспоминания скульптора Рамазанова, снимавшего посмертную маску, который писал: «Я не вдруг решился снять маску, но приготовленный гроб <...> наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указавшего на следы разрушения, поспешить...»

Несмотря на эти разумные объяснения произошедшего и свидетельства, что процесс разложения был заметен, легенда о Гоголе живет до сих пор и уже укоренилась в умах людей. Возможно, причина тому — мистический склад мышления самого писателя. Последние свои дни тот провел в предчувствиях. «Большую часть ночей проводил он в молитве, без сна...» — вспоминали его друзья. Незадолго до своей кончины Гоголь написал: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?» К чему относятся эти слова, осталось тайной даже для тех, кто хорошо знал писателя.